在我國的北京故宮博物院中,有著李白唯一的傳世真跡,它就是《上陽臺帖》。

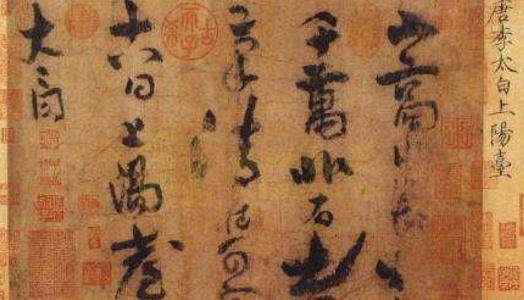

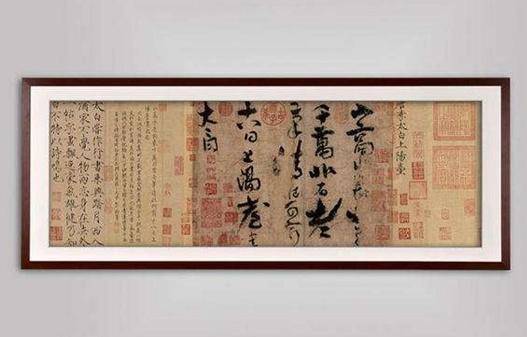

《上陽臺帖》是李白所作的一首四言詩,其中的內(nèi)容為:“山高水長,物象千萬,非有老者,清壯可窮。十八日,上陽臺書,太白”。短短的二十五個字把王屋山的高聳之勢及它的源遠(yuǎn)流長描繪了出來,不僅如此,這首《上陽臺帖》還贊頌了一個人,表達(dá)了李白對他的仰慕之情,這個人叫做司馬承禎。

司馬承禎,我們看到司馬這個姓氏可能會聯(lián)想到司馬懿,雖然古來司馬姓氏不多,但是也不少,其中的司馬家族便是耀眼的,因為他們開創(chuàng)了西晉王朝,西晉王朝是古代中國歷史上大一統(tǒng)的王朝之一。司馬承禎和司馬懿的關(guān)系現(xiàn)如今不太好說,因為司馬承禎是司馬懿的弟弟司馬馗的后人。司馬承禎除了是名門之后之外,還有一個最重要的名號,道教上清派的第十二代宗師。

司馬承禎在很小的時候就愛好學(xué)問,并且他對于入仕為官沒有絲毫的興趣。雖然如此,但是他的一生其中也和唐朝的朝廷多有牽扯。由于司馬承禎的才學(xué),深受當(dāng)時的唐玄宗喜愛。后來唐玄宗把司馬承禎請到宮中,讓司馬承禎校正《道德經(jīng)》,不僅僅對司馬承禎禮遇有加,而且還稱司馬承禎為“道兄”。

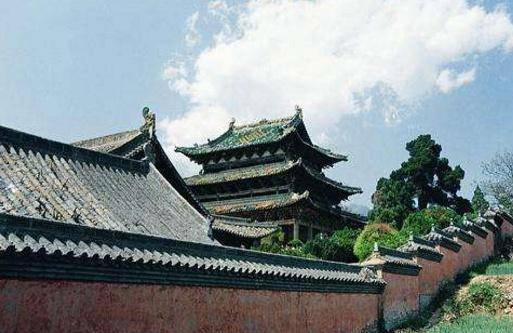

在公元727年的時候,又再次把司馬承禎召到宮里面,這次是讓司馬承禎在王屋山上挑一個地方,建造陽臺觀,不僅如此,還按照司馬承禎的意思在五岳山峰上建造了真君祠。司馬承禎得到皇帝的賞識是因為他本人在道教上的高深造詣,和李白等人結(jié)交則是因為他個人的文學(xué)修養(yǎng),司馬承禎在詩、書、畫上面的造詣都極高,他和李白、孟浩然、王維、賀知章、陳子昂、盧藏用、宋之問、畢構(gòu)、王適九人并稱為“仙宗十友”。

李白能夠認(rèn)識和結(jié)交司馬承禎是在公元724年時,李白到三峽游玩散心,在江陵的時候碰到了司馬承禎,那個時候的司馬承禎已經(jīng)是非常有名望一個人,司馬承禎就很是贊賞李白的性格和才學(xué)。于是乎兩個非常有才華的人自此認(rèn)識了,這也是《上陽臺帖》能夠出現(xiàn)的根本緣由。司馬承禎建造了陽臺觀以后,公元744年,李白和杜甫、高適來陽臺觀拜訪司馬承禎,但是此時的司馬承禎已經(jīng)駕鶴西去,只留下一座陽臺觀。

李白很是傷心,看到司馬承禎的畫像,隨即有感而發(fā),作《上陽臺帖》。說是李白為了司馬承禎作的《上陽臺帖》不假,《上陽臺帖》同時也是李白自己抒發(fā)自己的心中之情所作。《上陽臺帖》是李白用草書所作,其中的字?jǐn)?shù)雖然很少,但是整個作品當(dāng)中大字和小字縱橫交錯,再加上用的是草書,給人一種蒼茫大氣和氣象不凡的感覺。

《上陽臺帖》經(jīng)過千年的歷史沉淀仍然完好無損的保存了下來,也是我們偉大的“詩仙”唯一保存下來的真跡,《上陽臺帖》在歷史的年輪之中,留下了很多名人的痕跡。包括乾隆皇帝、南宋畫家趙孟堅、賈似道、張伯駒、宋徽宗、歐陽玄等等。這件文物對于我們研究李白和李白的詩意義十分的重大,《上陽臺帖》告訴我們李白“詩如其人,書亦如其人也”。

《上陽臺帖》是國家的一級文物中的“國寶”,更是被稱為“一級甲”。北京故宮博物院前后也就兩次展覽于眾。一次為建國六十周年慶,一次是為了紀(jì)念張伯駒先生。因為正是張伯駒先生把《上陽臺帖》送給了國家。這兩次展覽都是作為展覽精品出現(xiàn)在世人的面前。也不知道下一次的展出到什么時候。