作為人類運力補充的最佳出行方式,今天無人駕駛每公里的運營成本已經比人類司機更低了嗎?

面對智駕網的這一提問,小馬智行CTO樓天城表示,小馬智行正式發布的第七代Robotaxi一定能實現。

2025年上海車展,小馬智行Robotaxi家族車型來到了第七代,與之配套的是L4級自動駕駛系統方案。

小馬智行計劃在今年規模化量產這一車型,目標是在短期內實現千輛級車隊規模,并逐步向萬輛邁進。

L4自動駕駛在安全、成本與商業化落地三個方面能確立一個全新范示嗎?

01.

技術突破:從成本下探到全場景安全冗余

第七代Robotaxi的核心突破在于「車規級硬件普及」與「成本結構優化」。

據小馬智行披露的信息,新一代自動駕駛系統采用100%車規級零部件,硬件套件成本較前代下降70%,其中車載計算單元成本降幅達80%,激光雷達成本降低了68%。

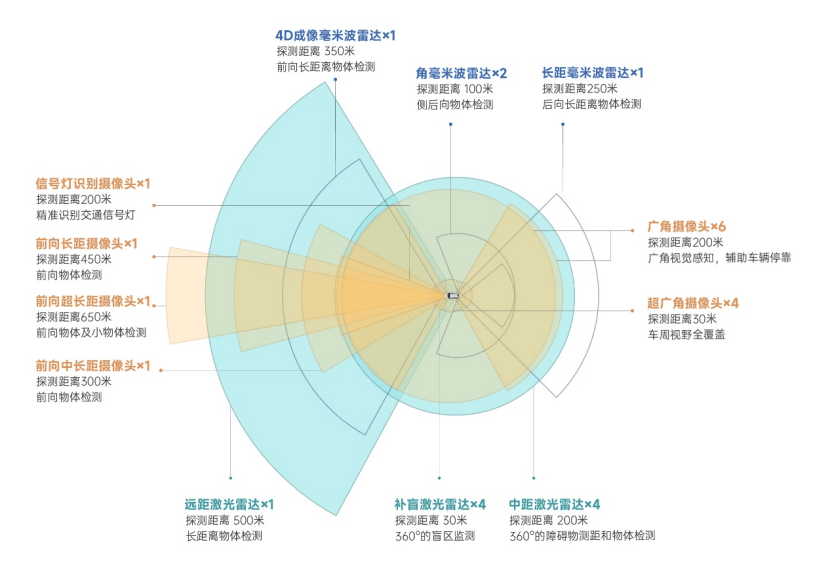

這一成果得益于平臺化設計思路——通過高度集成的傳感器方案(包括9顆激光雷達、14顆攝像頭及多類冗余傳感器)和自研的域控制器,系統實現了對650米范圍內環境的高精度感知,并支持雨雪霧等極端天氣下的全天候運行。

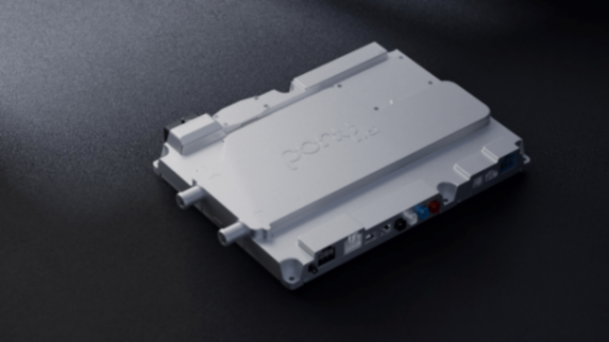

▲全球首個基于車規級芯片實現L4級全場景自動駕駛域控制器

樓天城在采訪中強調:「成本下降是L4自動駕駛商業化的關鍵轉折點。」

他解釋稱,第六代系統仍然依賴定制化硬件,而第七代系統通過采用理想、蔚來等車企的成熟供應鏈,大幅降低硬件成本。此外,平臺化設計使同一套系統可適配不同車型,目前已孵化的三款Robotaxi(、北汽極狐、廣汽埃安霸王龍)均已進入路測階段,真正實現「發布即落地」。

在安全層面,第七代系統構建了「L4安全金字塔」:基于PonyWorld世界模型的感知與決策能力、車規級域控制器的硬件可靠性,以及覆蓋20余項冗余設計的故障應對體系。

樓天城以飛機類比稱:「即使單個零部件失效,冗余系統也能自主完成車道穿越或緊急停車,這是生存底線。」

目前,小馬智行的L4車隊已積累50萬小時全無人駕駛運營記錄,事故率較人類駕駛低10倍。

02.

量產與商業化:昆侖計劃背后的規模化邏輯

小馬智行聯合創始人、CEO 彭軍在發布會上表示:「2025年是Robotaxi量產元年,也是小馬智行Robotaxi量產計劃——昆侖計劃成果落地的一年。」

小馬智行推出的「昆侖計劃」始于2023年,以高寒測試地「昆侖山口」命名,旨在驗證車輛在極端環境下的可靠性。

昆侖計劃的首批車型將于今年下半年投入運營,目標是在短期內實現千輛級車隊規模,并逐步向萬輛邁進。

量產化的另一支柱是與車企深度合作,小馬智行已與、北汽、廣汽成立了合資公司,通過前裝量產模式降低邊際成本。

其中與豐田聯合開發的鉑智4X Robotaxi已進入路測,與北汽和廣汽合作的車型則針對不同場景需求設計,極狐阿爾法T5側重城市通勤,霸王龍則適配高速場景。

彭軍表示,第七代自動駕駛系統的平臺化設計亮點,使其具有極強的車型適配能力。「通過平臺化能力和高度集成與通用性,我們已經用這代系統孵化了三臺Robotaxi,今天在集體發布的同時,他們已經在各地開始路測。未來,第七代自動駕駛系統還會用在我們的自動駕駛卡車上。」

在商業化策略上,小馬智行采取混合運營模式:既通過自有APP和小程序提供服務,也與如祺出行、高德等平臺合作導流。

樓天城透露,當前單車日均接單量約為15單,未來隨著車隊規模擴大,單量可提升至千單級別。他特別提到的一個典型案例是,北京某用戶每天午間租用Robotaxi作為「移動休息艙」。

「這證明自動駕駛不僅能替代出行,更能創造新需求。」

03.

安全范式:L4與L2的本質分野

樓天城在采訪中多次強調,L4與L2在技術路線上存在根本差異。L2依賴模仿學習(Imitation Learning),即通過復制人類駕駛行為優化系統,而L4采用強化學習(Reinforcement Learning),要求機器自主理解駕駛邏輯。

「L2的極限是‘車位到車位’,但永遠無法跨越人類接管的天花板;L4的目標是‘全場景責任接管’,安全標準必須超越人類。」(詳見《樓天城復盤小馬智行闖蕩無人區8年的智駕之路》)

這一差異直接體現在硬件與軟件架構上,L4系統需應對極端場景(如“鬼探頭”、救護車避讓等),而L2受限于成本與設計目標,往往回避長尾問題。

樓天城舉例說:「遇到飛起的紙箱,L4需在毫秒內判斷其風險并決策,而L2可能直接急剎,反而引發事故。」此外,L4的OTA升級遵循「成熟即部署」原則,避免將半成品推向市場,這與L2的「迭代中優化」邏輯截然不同。

對于近期行業熱議的L3量產,樓天城態度謹慎:「L3試圖在L2與L4之間尋找折衷,但仍帶有強烈的L2影子。真正的無人駕駛必須徹底擺脫對人類介入的依賴。」

04.

市場競爭:聚焦一線城市與出海布局

小馬智行的當前的市場策略主要聚焦于高價值區域。

目前,其Robotaxi服務已覆蓋北上廣深四大一線城市,并計劃逐步擴展至中東、歐洲、日韓等地。

樓天城解釋:「一線城市政策支持度高、出行需求密集,是驗證商業模式的理想試驗場。海外布局則需提前3-5年鋪墊,以應對未來的增長窗口。」

針對競爭對手,樓天城直言不諱:「Waymo的硬件非車規化問題尚未解決,而特斯拉尚未‘上牌桌’。」

他認為,L4的核心壁壘在于長期技術積累,而非短期資本投入。「即便新玩家從今天開始研發,也需要5年時間才能達到小馬當前的水平。」

在與車企的合作方面,小馬智行選擇「雙向賦能」:既向車企輸出L4技術,也借助其供應鏈與制造能力實現自身產品的量產,其與廣汽埃安合作開發的霸王龍Robotaxi采用全冗余底盤設計,為后續L4車型認證奠定了基礎。

05.

自動駕駛與AGI的真空期挑戰

樓天城將自動駕駛視為「AI Agent的最佳落地場景」,但對AGI(通用人工智能)的商業化持審慎態度。「AGI將經歷與自動駕駛類似的真空期——前期Demo驚艷,但長期商業化需要突破長尾問題。」他坦言,資本市場的耐心有限,許多企業可能倒在「看不到進展」的階段。

在這個階段,Robotaxi進入資本大熱的人形機器人賽道是不是一個選擇呢?

小馬智行明確表示沒有做機器人的計劃:「不是因為技術不通用,而是因為我覺得自動駕駛是機器人領域最容易落地的東西。如果連這點都做不到,其他也無從談起。」

樓天城認為,具身智能需要蜇伏更長的時間,和AGI一樣,都會經歷和自動駕駛一樣的真空期。

在他看來,具身智能今天的狀態和自動駕駛2018年的狀態非常像,「我非常懷念那個時候,那時只要做做Demo就行了。」

「那段時間,大家的心態平比較淡一些,這幫助團隊撐過了那段真空期。」他坦言,如今具身智能做的很多展示都很炫酷,但真正的商業化需要考慮很多長尾問題。

而只有撐過這段進展緩慢的真空期,才有可能衡量其真實的商業價值。

目前眾多機器人公司面臨的這些挑戰都是自動駕駛曾經遭遇過的。

對于行業政策,樓天城認為監管趨嚴是正向信號。「工信部對L2的規范恰恰為L4提供了差異化競爭空間。」他透露,小馬智行正積極參與各地自動駕駛法規制定,推動責任認定、保險體系的完善。

作為堅持L4路線不動搖的玩家,在樓天城看來,「L4是一場長跑,腿部肌肉(技術路線)決定了你能否抵達終點。短跑選手(L2)或許暫時領先,但真正的勝利屬于那些堅持強化學習范式的人。」

在自動駕駛的牌桌上,小馬智行已握緊籌碼,而小馬智行第七代Robotaxi的量產能否真正讓無人駕駛每公里的運營成本低于人類司機,市場正拭目以待這家「全球robotaxi第一股」的表現。