4月,自主品牌出海不順;5月,幾家董事長急得親自出面,找總理、總統談合作。

根據4月汽車生產廠商出口量,排名前八中,除卻比亞迪、上汽通用五菱出口量有所增長,奇瑞、上汽、長城、特斯拉中國、吉利的出口量均有所下滑。其中,吉利、長安從一季度的同比增長轉為下滑,且下滑比例均超過20%。

如此一來,兩家車企坐不住了。

在本周舉行的吉利汽車一季度業績發布會上,盡管吉利一季度歸母凈利潤同比大漲263.6%,出口總量微增2%,吉利汽車行政總裁桂生悅卻極為嚴肅地訴說與反思著吉利出口增長并不強勁的問題。

原因之一是吉利對海外反應比較慢,海外消費者對汽車配置需求遠沒有中國消費者高,但吉利沒有及時調整,海外市場車型的配置和國內一致。反觀友商,就會根據海外實際情況減配降本并降價銷售。此外,資源投入不足也影響著吉利汽車海外市場的開拓。

相比于吉利,長安汽車董事長朱華榮似乎更為著急。周四,朱華榮直接帶隊趕赴泰國,拜訪泰國總理佩通坦。正值中泰建交50周年,長安汽車首個海外新能源整車工廠——泰國羅勇工廠,已于5月16日投產,年產能達10萬輛,未來更是將繼續擴產至20萬輛。這也是長安汽車2025年五大海外計劃的第一布,標志著長安全球呼策略正式進入2.0階段。

乘聯會數據顯示,今年一季度,中國自主車企在泰國銷售了2.7萬輛汽車,同比增長15%。而長安汽車已經是泰國的“常客”,目前長安汽車已經在泰國陸續投放S07、E07、等7款新產品。2024年,深藍S7登頂泰國純電SUV銷量榜首。

有趣的是,本周車企一把手們極為默契,除卻朱華榮外,長城汽車董事長魏建軍、比亞迪董事長王傳福也于本周分別拜訪了兩位國家掌舵人:巴西總統盧拉以及匈牙利總理歐爾班。不同的是,兩家企業今年汽車出海的情況完全不同:長城汽車海外銷量同比持續下滑,而比亞迪則一路高歌猛進,一季度出口量達到20萬輛,同比增長105%。

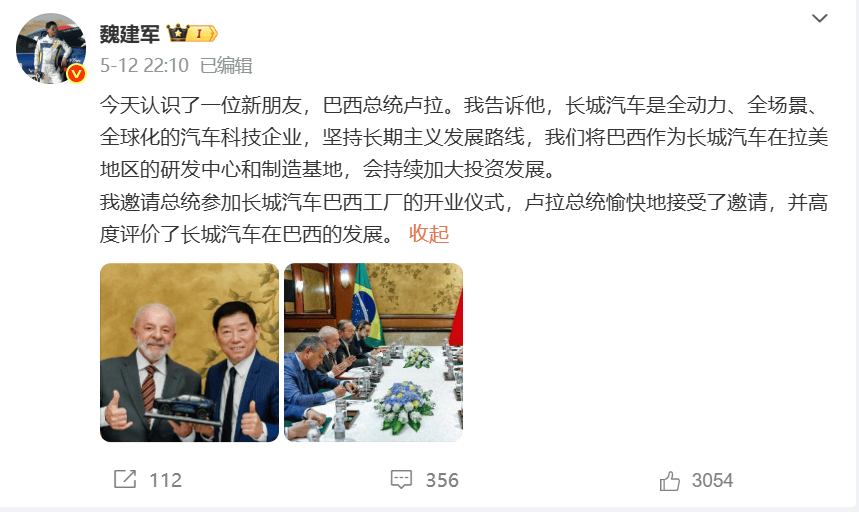

盡管處境不同,但能夠拓展海外市場并達成合作無疑是可喜可賀的。從魏建軍所發微博的頻率和內容來看,這次拜訪不僅愉快而且成果滿滿。5月12日的微博開頭輕松寫意:“今天認識了一位新朋友,巴西總統盧拉。”在配圖中,魏建軍與盧拉二人更是共舉長城汽車車模,豎起了大拇指。

會談結束后,盧拉還在魏建軍的陪同下饒有興致地親自試乘長城汽車全新車型高山,登上主駕、后座位置。體驗過后,盧拉不僅對長城汽車的產品品質和技術研發表示肯定,還希望長城汽車的新車型盡快引入巴西。

作為俄羅斯、英國外的第三大海外市場,今年一季度中國自主車企在巴西的銷量已經達到了4.1萬輛,同比增長27%,市場潛力巨大。此外,身為拉美市場的領頭羊,巴西擁有完善的汽車產業基礎。2022年初,長城汽車即正式接手巴西伊拉塞馬波利斯工廠,在經過工廠經智能化和數字化改造升級后,長城汽車巴西工廠預計今年7月投產,輻射拉美。

而對于海外市場一季度翻倍增長的王傳福而言,此番匈牙利之旅無疑是甜蜜的。長安汽車團隊拜訪泰國總理的同時,8000公里之外,比亞迪在匈牙利布達佩斯舉行歐洲總部官宣儀式。

地處歐洲心臟,匈牙利成為比亞迪輻射歐洲的跳板。早在2016年,比亞迪即在此設立了馬克羅姆電動大巴工廠,2023年,雙方合作進一步深化,比亞迪宣布將在匈牙利建設首個歐洲新能源乘用車生產基地。

得益于此,4月,比亞迪以覆蓋歐洲14國、1.1萬輛的月銷成績,遠超特斯拉,在德國、英國、法國、意大利、西班牙等核心市場全面領跑,在特斯拉的腹地大舉攻城拔寨。

此次比亞迪歐洲總部落戶匈牙利,將在歐洲更深扎根,在英國、意大利等歐洲重要市場持續突破,將中國自主品牌的旗幟插向更廣闊處。

同樣是5月15日,同樣錨定歐洲,上汽集團旗下安吉物流宣布,擁有9500車位的全球最大滾裝船“安吉安盛”搭載了近5000輛上汽自主車型及其他車企汽車駛往歐洲,刷新此前比亞迪“深圳號”的紀錄。

海外業務持續突破,是上汽大規模“造船出海”的重要原因。2024年,上汽集團全年海外市場終端交付量達108.2萬輛。025年第一季度,上汽集團海外銷量達到21.9萬輛,占上汽整體銷量的23.2%。隨著這艘海上“巨無霸”正式入列,上汽安吉物流的汽車船隊已擴容至35艘,整車物流運輸自營船隊規模繼續保持中國第一、全球領先。

各車企加速東南亞、拉美、歐洲海外布局或許也與目前中國最大的海外市場——俄羅斯的銷量大幅下滑有關。乘聯會數據顯示,2025年1-3月中國出口俄羅斯的汽車為12.3萬輛,同比下跌39%。此前,海關總署也有數據表明,一季度我國累計整車(含新車和二手車及CKD等)出口總量在俄羅斯同比下跌44%。

俄羅斯市場收緊之后,中國車企亟需開拓其他海外市場,分散俄羅斯市場的影響。作為全球化程度最高的行業之一,汽車行業的未來絕不止于國內,加速出海無疑是助推銷量越級的另一個潛力點。

無論是桂生悅反思吉利出海問題、魏建軍結識新朋友,還是王傳福出發匈牙利、朱華榮獲泰國總理點贊、上汽全球最大滾裝船下海,本周幾位董事長不謀而合的動作傳遞出了更為明確的信號:當智能化與本土化的雙重引擎啟動,中國汽車品牌的全球化敘事,正在從“借船出海”轉向“造船遠航”。

中國自主品牌的強勢崛起已經完成,征服全球的腳步已然邁出,再不可阻擋。